Klostersturm in Kitzingen während des Bauernkriegs (1525)

01.05.2025, Recherche und Text: Dr. Friedhelm Gleiß

Im Frühjahr 1525 tobten in weiten Teilen Süddeutschlands und Thüringens Aufstände der Bevölkerung gegen ihre weltliche und geistliche Obrigkeit – in der Geschichte auch bekannt als „Bauernkrieg“. Im Verlauf des Bauernkriegs plünderten und zerstörten die Aufständischen zahlreiche Klöster und Adelssitze.

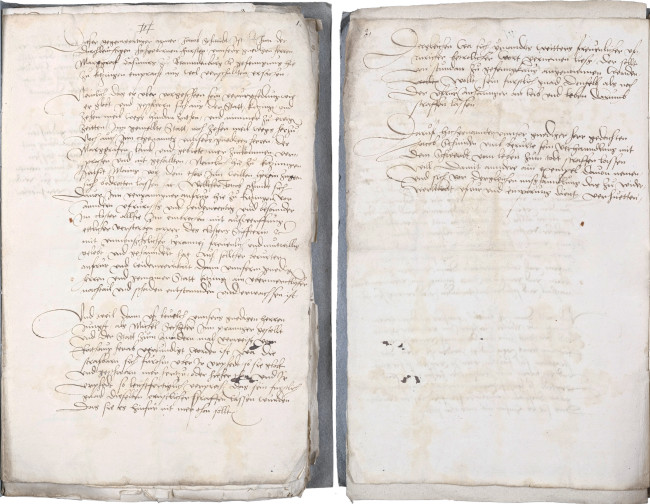

In einem Dokument im Landeskirchlichen Archiv wird die Schändung der Klosterkirche in Kitzingen im Mai 1525 beschrieben. Als Mitte April 1525 mit der Wahl eines Bürgerausschusses und von Viertelmeistern ein Teil der Forderungen der Kitzinger Bevölkerung erfüllt war, hatte sich die Lage in der Stadt zunächst beruhigt. Beim Vorbeizug der bewaffneten Bauernheere schloss sich die Stadt dann aber den Aufständischen an und radikalere Kräfte gewannen die Oberhand. Der Rat und der Bürgerausschuss wollten Mitte Mai 1525 durch einen geordneten Abbruch der Klosterkirche und eine Evakuierung des Kircheninventars einer Verwüstung des Klosters zuvorkommen. Allerdings entglitt ihnen die Kontrolle und die Beteiligten gingen immer ungestümer vor: Heiligenstatuen wurden in die Stadtkirche getragen, Teile der Kirchenausstattung und Altäre wurden zerbrochen. Aus den Altären wurden die Gebeine der Heiligen genommen und zerstreut.

Laut dem Dokument im Landeskirchlichen Archiv war hieran auch Jacob Schmidt beteiligt: Ihm wird die „außwerffung ettlicher verstorben corper des closters stiffterin [etc.]“ zur Last gelegt. Hierbei sei er „mit unmenßchslicher [sic!] tyrannei frevenlich und mutwillig“ (S. 1) vorgegangen. Nach einer anderen Quelle habe er auch „mit den todten kopffen gekugelt“ (vgl. Registrierbuch, Bl. 15v).

Daher wurden er und 60 weitere Personen nach der Niederwerfung des Aufstands geblendet und der Stadt verwiesen: Er durfte nie wieder die Stadt Kitzingen noch ein Gebiet im Umkreis von zehn Meilen um die Stadt noch andere Gebiete der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach, zu der Kitzingen damals gehörte, betreten. Da er dennoch im März 1526 am Etwashäuser Tor vor Kitzingen ergriffen wurde, wurde er „mit dem schwerdt vom leben zum todt“ gestraft, „damit anndere ain exempel davon nemen und sich vor dergleichen mißhanndlung, das zu widerwertikait, ufrur und emporung dient, verhuetten“ (S. 2).

Je nach lokalen Verhältnissen spielten wirtschaftliche, soziale, politische und religiöse Ursachen für den Bauernkrieg eine unterschiedlich große Rolle.

In den „Zwölf Artikeln“, einem Druckwerk, welches erst durch den Buchdruck ermöglicht wurde, stellten die Bauern schriftliche Forderungen an die Reichsstände. Die erste Forderung darin lautete: „Zum Ersten ist unser diemüttig bytt un[d] beger / auch unser aller will un[d] maynung / das wir nun fürohin gewalt und macht wöllen haben / ain gantze gemain sol ain Pfarrer selbs Erwölen und kyesen […] Der selbig erwölt Pfarrer soll uns das hailig Evangeli lauter un[d] klar predigen one allen menschlichen zusatz / leer und gebot“ (vgl. Dye Grundtlichen..., Bl. A 3r).

Auch in Franken beanspruchten die Dorf- und Stadtgemeinden neben anderen Mitbestimmungsrechten die freie Wahl ihrer Pfarrer. Diese sollten das Evangelium ungehindert predigen. Basierend darauf strebte man eine reformatorische Kirchen- und Gesellschaftsordnung an. Dazu gehörte auch die Säkularisierung von Kirchengut und die Beseitigung der Privilegien von Adel und Geistlichkeit. Die Aufständischen forderten eine Verringerung der Steuern und anderer Belastungen sowie die freie Nutzung von Wald und Gemeindeland (Allmende).

Luther, der zu Beginn Verständnis für die Forderungen der Aufständischen zeigte, verurteilte die Auflehnung gegen die Obrigkeiten später scharf. Auch wenn er die freie Predigt des Evangeliums begrüßte, wehrte er sich gegen die Berufung auf die Heilige Schrift bei politischen und wirtschaftlichen Forderungen.

Während die meisten Unruhen aufgrund der Herrschaftszersplitterung in der damaligen Zeit lokal begrenzt blieben, gab es auch regionale Zusammenschlüsse. So vereinigten sich in Franken die Taubertaler, Neckartal-Odenwälder und Bildhäuser „Bauernhaufen“ vor Würzburg und belagerten (letztendlich erfolglos) die Veste Marienberg, die Residenz des Würzburger Bischofs.

Nachdem die jeweiligen Obrigkeiten zunächst – überrascht von der Dynamik der Unruhen – Zugeständnisse gegenüber den Aufständischen gemacht und hinhaltend agiert hatten, schlugen sie den Aufruhr brutal nieder, sobald genügend Söldner und Kriegsgerät verfügbar waren. Obwohl die Bauern zahlenmäßig überlegen waren, hatten sie gegen die professionellen und erfahrenen Söldnerheere der Fürsten keine Chance.

Die vollständige Transkription können Sie hier als pdf-Datei (30 KB) downloaden.

Archivale zum Klostersturm in Kitzingen: LAELKB, PfA Kitzingen-Stadtkirche, Nr. 452, S. 1-2.

Holzschnitt: Germanisches Nationalmuseum, H7404, Hersteller: Gerhard Schön, um 1530; Digitalisat hier abrufbar (zuletzt aufgerufen am: 30.04.2025).

Quellen:

Dye Grundtlichen Vnd rechten haupt Artickel / aller Baurschafft vnnd Hyndersessen der Gaistlichen vn[d] Weltlichen oberkayten / von wölchen sy sich beschwert vermainen, Augsburg 1525. Bayerische Staatsbibliothek München, Rar. 1677#Beibd.2, VD16 G 3540; Digitalisat hier abrufbar (zuletzt aufgerufen am: 30.04.2025).

Registrierbuch vom Jahre 1526-1529, Stadtarchiv Kitzingen, Reg 7.

Literatur:

Arnold, Klaus: Die Stadt Kitzingen im Bauernkrieg, in: Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 27/98 (1975), S. 11–50.

Endres, Rudolf: Franken, in: Der deutsche Bauernkrieg, hrsg. von Horst Buszello, Peter Blickle und Rudolf Endres, 3. Aufl., Paderborn 1995, S. 134–153.

Fuchs, Franz; Wagner, Ulrich (Hgg.): Bauernkrieg in Franken, Würzburg 2016.